阅读下面的文字,完成下列各题。

材料一:

生态文明意识是对工业文明时期关于人与自然关系的思维模式的突破,通过公民对生态问题以及人与自然关系的深刻领悟和理性自觉,形成的公民对待生态的基本理念,这是一种新的世界观。目前我国公民生态文明意识已经有了一定的认同度和知晓度,但相对于生态危机的严重性,相对于生态文明建设的紧迫性来说差距还非常大,生态文明建设面临着众多的问题与困境。

第一,公民生态知识普遍缺乏。掌握一定的生态保护知识是公民进行生态保护实践的基础和前提,更是公民生态文明意识培育的先导。但是,目前我国公民的环境意识、环境保护相关知识却普遍缺乏,整体水平较低,对生态知识的掌握也仅仅停留在浅层次的阶段。目前我国公民生态文明意识总体呈现一强一弱状态:浅层环境意识很强,深层环境意识很弱,这是典型的本能式的自我保护型的环境意识。2014年2月20日环保部发布的我国首份《全国生态文明意识调查研究报告》显示,公民在雾霾与生物多样性以及环境保护方面的了解程度高于80%,在这当中,雾霾是99.8%,然而对于PM2.5世界环境日以及环境问题举报电话等的知晓度却低于50%,除此之外,受访者中,在14个有关生态文明知识方面的平均知晓数量是9.7项,而全部了解的仅是1.8%。公民对众多的生态环境问题关注度低、对于生态环境问题知识掌握不够全面,常常就会有意或者无意地做些破坏和污染生态环境的事情,从而影响到生态文明建设的步伐。

第二,公民生态法制观念淡薄。首先,广大的人民群众对有关保护生态环境的法律法规不够熟悉。公民能够意识到环境法规在建设社会主义生态文明工作中的重要性,却只有少部分的公民了解相关的政策法规。其次,公民缺乏基本的维权意识。公民在享受个人日常生活环境不受到损害与污染的权利时,同时也必须履行维护生态的义务。2013年环境保护部(现称生态环境部)开展了全国生态文明意识调研活动,相关分析表明,接受访问的对象有45%左右在涉及环保问题时打过举报电话,不过其中对污染问题进行举报的不到一半。人们往往忽视了自己具有享受良好生态环境的权利,却不知道自己的合法权益已经或者正在受到侵害,个别公民即便知道,也没有依法保护自身利益的法律意识。

第三,公民对政府的依赖心理严重。在我国,政府在生态环境保护工作中起着主导作用,从政策的制定到推行,再到有计划地组织公民进行生态教育,都是政府在起着强大的推动作用。但公民一直处于被动角色,容易将自己置于生态保护之外,不能清楚认识自身对生态保护的作用。一旦出现生态环境状况危机,第一反应就是政府及其相关部门没有做好相应的工作,管理、监察工作做得不到位。在随机的街边调查中问到“你认为现在城市环境恶化谁应该负主要责任?”有72.33%的公民认为政府应该负主要责任,仅有6.43%的公民认为自己的生态环保意识不强,做得不够好。当被问到“你认为现在的雾霾状况的发生主要是谁的责任?”超过半数的公民认为是企业的不合理生产和排污造成了空气污染。公民在环境保护方面过分依赖政府的“事不关己,高高挂起”的社会心态,直接影响环境保护的各种措施的实施效果。

(摘编自赵瑞华、厉雅娇《当代中国公民生态文明意识现状及对策》)材料二:

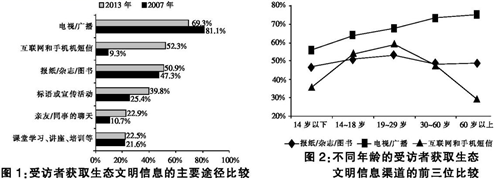

(摘编自《全国生态文明意识调查研究报告》)

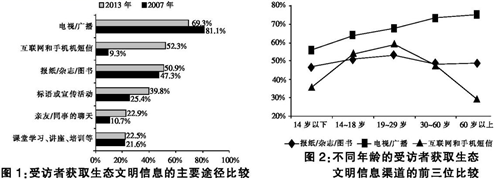

(摘编自《全国生态文明意识调查研究报告》)材料三:

开展生态文明教育,教师是关键,课程是基础,学生是主体。当前,从事生态文明教育的师资力量严重不足。因成长环境和经历所限,现有教师队伍不论知识结构还是思维方式都存在一定缺陷,不得不学、研、教同时进行,任务重、压力大。同时,由于生态文明教学工作起步不久,难免存在课程良莠不齐、教材辗转抄编、思想彼此扞格、知识相互矛盾等问题。这就急需组织精干队伍,开设优质课程,编写优秀教材。实践表明,开展校际合作、成立教学联盟、整合优质资源和打造共享平台,都是可行的办法。而对于学生这个主体,我们应从国情世情、科技知识、生命价值、自然情感、经济模式以及消费观念、行为方式等多方面系统展开教育,使其知晓今昔变化、明了中外差异、理性认识环境、自觉担当责任;着力培育学生知行合一精神,使学生从日常生活开始、从身边小事做起,积极参与“美丽校园”建设并发挥其“绿岛效应”;支持学生开展生态文明专题调研和社会服务实践,培育“知中国,服务中国”的家国情怀和主人翁意识。总之,要将尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念贯彻到学生培养的方方面面,涵养其精神、培养其素质、引导其行动,使之成长为具有生态文明精神品格和实践能力的一代新人。

(摘编自王利华《生态文明建设离不开生态文明教育》)材料四:

社会生态教育也是国民生态意识塑造的必要组成部分。社会生态教育是面向社会大众的生态教育实践,是以社会各个阶层的成年人为教育对象,以提升他们的生态素养为目的的教育。对于每一个社会个体而言,接受教育应该是一个持续的、渐进的过程。因为随着年龄的增长,人对层出不穷的社会问题的认知是不同的。生态问题具有伴随经济社会发展而逐渐变化的特点,人必须从新的生态知识中汲取可持续发展的生存理念。面向成年人的生态教育应注重生态理念的践行,应促使成年人自觉地掌握新的生态知识,提升保护生态环境的主观能动性。通过社会生态教育,可以进一步提高国民对生态环境和生态问题的认识,担负起保护生态环境的责任。

(摘编自王丹《生态文化与国民生态意识塑造研究》)下列说法中,符合材料一论点的一项是 ______

A.培育公民生态文明意识,应将生态文明理念贯彻到学生培养的方方面面中去。

B.一旦出现生态环境状况危机,大部分公民认为政府应该负全部责任。

C.不主动履行维护生态的义务也是公民缺乏基本维权意识的表现之一。

D.政府在生态环境保护工作中起主导作用是导致公民一直被动践行可持续生态理念的主要原因。

下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ______

A.根据图1可知,公众通过互联网和手机短信渠道获取生态文明信息的比例从2007年到2013年上升了43个百分点。

B.根据图1可知,电视/广播、报纸/杂志/图书等传统获取信息渠道占比仍然较大,但是整体增长势头较为缓慢,个别渠道甚至出现负增长。

C.根据图2可知,在所有年龄段的受访者中,依靠电视/广播渠道获取生态文明信息的占比都是最高的。

D.根据图2可知,在受访者中,有三个年龄段的受访者通过互联网和手机短信渠道获取生态文明信息的占比超过50%。

下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是 ______

A.雾霾与生物多样性及环境保护方面等属于浅层次的生态知识,而PM2.5与世界环境日及环境问题举报电话等属于深层次的生态知识。

B.我国公民深层次环境意识很弱,因而常常就会有意或者无意地做些破坏和污染生态环境的事情,从而影响到生态文明的建设。

C.现有从事生态文明教育的教师队伍不论知识结构还是思维方式都存在一定缺陷,教材编纂也不够严谨。这些都是当下开展生态文明教育的痛点。

D.面向成年人的生态教育应注重生态理念的践行,促使其自觉地掌握新的生态知识。这与针对学生的生态文明教育理念有一致性。

材料一中三个分论部分都突出采用了哪种方法来使论证更有说服力,请结合材料简要分析。

根据材料二、三、四,谈谈如何提高我国公民生态文明意识。