阅读下面的文字,完成问题。

材料一:

我国首次火星探测任务天问一号探测器由着陆巡视器(进入舱和火星车)和环绕器组成此次任务要一次实现“绕、着、巡”三步走的目标。

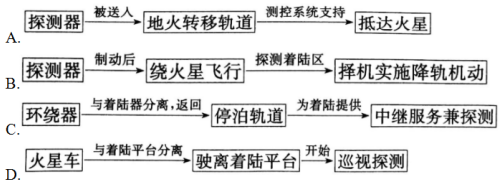

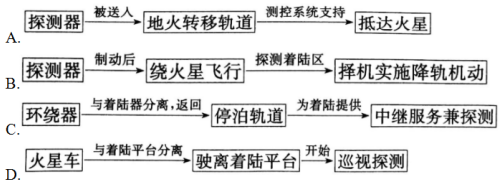

探测器发射后,将被火箭送入地火转移轨道。器箭分离后,探测器的太阳翼和定向天线将相继展开,在测控系统支持下朝火星飞去,约7个月抵达火星。

探测器进入环火轨道并经过制动后,要进行2至3个月的环绕飞行。在着陆前,会在着陆区上空对着陆区开展探测。接着,探测器择机实施降轨机动,着陆巡视器与环绕器分离。环绕器升轨返回到停泊轨道,为着陆过程提供中继通信。着陆巡视器进入火星大气,依次完成配平翼展开、悬停、避障及缓速下降、着陆缓冲等动作,着陆于火星表面。

着陆后,火星车与着陆平台解锁分离。火星车驶离着陆平台,开始巡视探测。着陆巡视器安全着陆后,环绕器进入中继轨道,为火星车提供中继通信,兼顾科学探测。火星车完成探测任务后,环绕器进入使命轨道,开展火星全球遥感探测,兼顾火星车扩展任务中继通信。

(摘编自陈海波《揭秘天问一号的火星之旅》)

材料二:

以往的航天产业耗资巨大,然而随着电子技术的发展,现在的卫星元器件体积更小,性能却更高,这意味着大幅度节约制造和发射成本,大规模使用航天资源,甚至可能让老百姓都可以利用它。

航天资源本身就具有共享特点。卫星发射成功后,都在围绕着地球转,让全球所有人都充分使用每一颗卫星资源,才符合它的运动规律。因此,要想让空间资源价值最大化,让每个人分摊的成本更低,就应该实现全世界共享。大家都能以较低的成本从太空资源中获益,航天技术就会发展成为人类的基础设施,低廉的成本又可以促使大家将空间基础设施建设得更好、更便捷,形成良性循环。

航天科工三院近日已经联合国内十几家卫星企业成立了“卫星即服务产业联盟”,这个联盟不仅要打通卫星通信、导航、遥感、监测、运行、姿态控制一体的技术架构,还要建设若干面向应用市场的架构。例如,天空地面一体化的物流体系,利用卫星资源开展智慧海洋、通用航空服务、生态环境治理,发展绿色农业等。

(摘编自詹媛《深空技术如何带动社会发展》)材料三:

1962年,人类迈出火星探测的第一步。人类共往火星发射40多颗探测器,然而成功率到目前只有50%左右。

火星距离地球最远时有4亿公里,最近时大约5500万公里,而月球离地球最近时36万公里,最远时40万公里。因而地球航天器到火星的最佳路线为“霍曼轨道”,该轨道每26个月才能出现一次,一次仅有一个月。“胖五”需要托举火星探测器加速到每秒11.2公里以上的速度,将探测器直接送入地火转移轨道,开启奔向火星的旅程。此前在发射月球探测器时,长征三号乙运载火箭曾飞出每秒10公里以上的速度。此次“胖五”在国内首次达到并超过第二宇宙速度,飞出了中国运载火箭的最快速度。当火星离我们最远时,从地球发一个指令,要20多分钟才能到达火星。即使在距离最近时也要几分钟才能到,远比从地球上发指令到月球上的时间长得多。时延比较长,给火星探测的测控通信带来很大挑战。探测器在火星着陆时间仅7分钟左右,由于时延,无法实时操控,探测器必须自主完成着陆。火星上存在稀薄的大气,探测器着陆时必须穿过大气,这个过程会产生几千摄氏度的高温,着陆时既需要隔热罩,也需要配备降落伞进一步减速。

(摘编自陈海波《揭秘天问一号的火星之旅》)

下列对材料一相关内容的梳理,不正确的一项是 ______

下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是 ______

A.20世纪60年代人类就开始了火星探测活动。天问一号开创了中国探测火星的先河,在国际火星探测史上,我国是后来者。

B.现在航天产业大有进步,电子技术的发展,使航天器制造和发射成本大幅度降低,一般人都在大规模使用航天资源。

C.如果航天资源能实现全世界人共享,那么,不仅能大力促进人类的基础设施的建设,还能大力促进航天事业的发展。

D.实现卫星通信、导航遥感、监测、运行姿态控制一体化,并开拓其应用市场,是“卫星即服务产业联盟”的目标。

从“人类共往火星发射40多颗探测器然而成功率到目前只有50%左右”可知火星探测有多难。请简要概括火星探测面临哪些挑战。